解放战争,三大战役,新中国。来自硕19第一党支部的党员陈桐桐,将为我们讲述“解放战争”的故事。

战争背景

1945年8月,中国人民迎来了抗日战争的胜利。但是国共两党就如何公正合理的支配抗战胜利果实,展开了新一轮争斗。鉴于当时国际国内呼吁和平的舆论压力,蒋介石为了制造和平假象,赢得部署内战的时间,邀请毛泽东到重庆共商“国际国内各种重要问题”。经过四十三天复杂而艰苦的谈判,国共双方于10月10日正式签署会谈纪要,即双十协定。国民党当局表示承认“和平建国的基本方针”;同意“长期合作,坚决避免内战,建设独立、自由和富强的新中国”;召开政治协商会议等。但以蒋介石为首的国民党统治集团,却在虚假地与中国共产党进行和平谈判的同时,积极进行内战的准备。1946年6月底,在美帝国主义的支持下,国民党反动派撕毁停战协定和政协决议,悍然对解放区发动全面进攻。中国共产党领导解放区军民英勇地进行自卫,开始了伟大的人民解放战争。

战争历程

第一阶段-战略防御

(1946年6月-1947年6月)

1946年6月26日,停战有效期刚过,国、共两党的军队在中原地区(湖北、河南交界)爆发了大规模的武装冲突,长达三年多的全国内战就此开始。共产党方面并没有摆出主力决战的样子,采用边打边撤的方针将军队转移到山区以保存实力,主动撤出。其国民党军在刘峙、程潜的统率下,以20万优势兵力攻打共产党中原解放区的核心宣化店,解放军被迫开始全线撤退,试图将主力调往延安地区,史称"中原突围"。

第二阶段-战略反攻

(1947年6月-1948年9月)

国民党军的8个月的全面进攻并没有收到预想中的效果,解放军主力依然存在。国民党军做出新的战略方案:重点进攻陕北与山东共产党根据地。同时,山东的解放区遭到逾60万国民党军的围攻。1947年6月,刘伯承、邓小平率领大军强渡黄河,千里挺进大别山,直接威胁国民党的统治中心南京和武汉;陈毅、粟裕领导下的华东野战军挺进豫皖苏;陈赓、谢富治兵团挺进豫西。三路大军,互相策应,在黄河与长江之间的广大地区形成了一个"品"字形的战略态势。这是一个对战争发展具有重大战略意义的胜利,它带动了中国各个战场的战略进攻,整个战争格局从此发生根本的转变。

第三阶段-战略决战

(1948年9月-1949年12月)

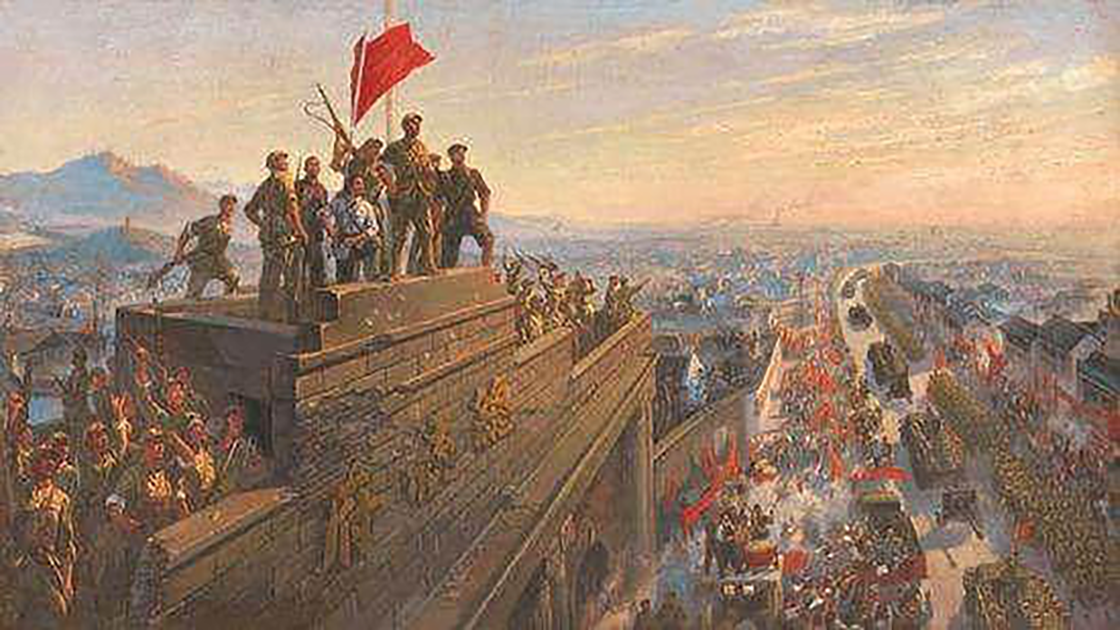

1948年冬,中国人民解放军发动战略决战。济南战役是解放军攻克敌人重点设防的大城市的开始,也是蒋介石以大城市为主的"重点防御"体系总崩溃的开始。这一战役揭开了战略决战的序幕。历经辽沈战役、平津战役、淮海战役等三大战役后,国民党军实力快速缩减,节节败退。渡江战役于1949年4月21日拂晓5时许发起,中国人民解放军在东起江阴、西至湖口(九江东北)的千里战线上强渡长江,击溃沿江防御的国民党军,4月23日解放南京。南京国民政府对全中国的统治宣告终结,解放军开始向全国进军。

意义

对中国来说,人民解放战争的胜利标志着中国一百多年的屈辱和分裂的历史从此结束,人们期盼已久的独立统一的新中国即将诞生,成为中华民族走向新生的历史转折点;对国际社会而言,改变了世界政治格局,鼓舞了被压迫民族和人民解放斗争的士气;最后,它是马克思主义在中国的胜利,同时是马列主义的普遍原理与中国革命具体实践相结合的毛泽东思想的胜利。

(责编:梅思凡)