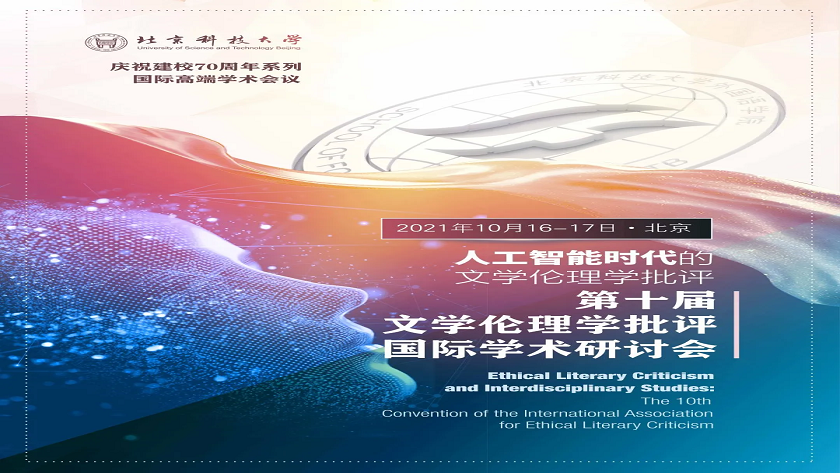

“庆祝建校70周年系列

国际高端学术会议”

第十届文学伦理学批评

国际学术研讨会

在北京科技大学顺利召开

会议得到了校内外媒体的大量报道,人民网、中国新闻网、光明日报、中国网、科学网、北京头条、北京科技大学新闻网发布了图文新闻,中国教育电视台进行了特别报道,推动构建中国特色的文学伦理学批评,推动跨学科人才培养。

外国语学院全体研究生积极参与其中,到场观摩学习,部分学生在分论坛中宣读论文,大家纷纷表示,此次会议意义非凡,交流深刻,受益良多。

下面,让我们一起看看,同学们的学习心得吧~

外研21 柯白玲

过去的一个周末,我非常有幸能够参加学校举办的大型国际研讨会,作为一名观众,我听到了很多来自国内外学者们关于人工智能时代下文学伦理批评的看法和思考,我对之前不够了解的很多伦理学名词有了进一步的了解,比如“努斯鲍姆”、“脑文本”、“神经伦理学”、“情感智性论”、“同情论”等等。

10月16日的演讲中最令我印象深刻的是上海交通大学教授尚必武关于石黑一雄的新小说《克拉拉与太阳》中“机器能否替代人类”的伦理选择的讨论和思考。“人类能否值得信任”?“人心”能否被替代?在人工智能时代,人类对自身以及对非人类所理应承担的伦理责任都有哪些?这些也同样引发了我关于“信任”的思考。

外研21 刘雅欣

机器人会取代人类吗?一提起这个问题,我总会联想到“机器人取代人类劳动力,导致大量人口失业”的骇人场景,作为一名即将步入社会的学生,我还思考过“如何才能不被机器人所替代?”。

然而,在本届文学伦理学批评国际学术研讨会上,上海交通大学尚必武教授的发言使我学会了换一个视角看待“机器人是否会取代人类”这个问题:人类其实在主动邀请机器人替代人类。比如说,在日常生活中,人类会邀请机器人代替自己逝去的亲人,以缓解失去亲人的伤痛;由于同类之间的信任危机,人类还会邀请机器人充当自己的知心朋友,让“他”倾听自己的秘密。此外,尚必武教授还指出“行动者可以是人类与非人类”,这就意味着机器人还可以独立思考,做出独特的伦理选择,因此,机器人出于对伦理的考虑可能会拒绝人类的邀请。

总而言之,本次研讨会让我大开眼界,我不再为“机器人会取代人类”的问题担忧,相反,我认为,在符合伦理规范的前提下,机器人部分地取代人类是必要的,因为“他”能够弥补人类缺失的东西,成为人类的至亲,成为人类亲密无间的好友,给予人类永恒的幸福感。

外研21 焦雨虹

作为一名在北科学习不到两个月的学生,我十分荣幸和自豪能够参与这场高水平、大规模的国际会议。虽然因为疫情,会议主要是线上的形式,但来自全球的学者专家都可以通过网络聚在一起,分享交流学术研究,坐在学术报告厅的我,十分感动和震撼。能够看到和听到文学伦理学领域内的前辈专家报告,也开阔了我的眼界和思维,让我对人工智能时代与文学伦理学有了全新的认识,也让我更加深刻地学习到了跨学科研究。

其中哈佛大学的Karen L. Thornber教授的发言让我印象极深。她探讨了人工智能时代的文学伦理学批评、气候危机和性别平等。气候危机和性别平等议题是我们平时在生活中随时会遇到的问题,但从人工智能时代和文学伦理学批评的角度来探讨这两个问题,开阔了我的思维,也引发了我的深思。Karen教授强调了一个核心问题,即人工智能时代,同时也是一个气候变化越发严峻、性别平等任重道远的世界,文学批评和文学学者应该发挥什么作用,扮演什么样的角色。这个问题也让我思考,学习语言学方向的我,如何将我会学到的知识与这个世界搭建联系并发挥作用。Karen教授基于两本文学作品Before She Sleeps和The Handmaid’s Tale讨论了随着人工智能的发展,女性处境是否会变好还是会变得更糟糕,如何才能在日益发展的科技中找到一个平衡。

外研21 高晨熙

本周六日参加了学院组织的第十届文学伦理学批评国际学术研讨会,聆听了各位国内外专家学者的独特见解,深感受益匪浅。

此次会议中来自上海交通大学的尚必武教授通过《克拉拉与太阳》中机器人叙事与伦理选择讨论了机器人能否代替人类,这令我印象深刻并引发了我的思考。 机器人克拉拉擅于观察和模仿,文章中小女孩乔西某次许诺要买下它,它便一直等待乔西,拒绝其他购买者,直到打算放弃时才被乔西购买。人类喜随口许诺却不兑现与机器人一直坚守承诺的对比来看,是不是机器人比我们更善良?人人都讨厌没有诚信的人,那是不是这样具有诚信的机器才是我们需要的?

克拉拉一直希望能够治愈患病的乔西,并祝福乔西与青梅竹马之间的爱。乔西病愈克拉拉的使命得以完成,因此也被投放到了垃圾堆。克拉拉的想法是纯粹的,而人类的想法是复杂的,比如乔西的母亲希望克拉拉能够代替乔西抚慰她的心。纯粹的机器人是不是比复杂的人类更能让人觉得轻松?我们是否更加需要的是这样的机器人?

克拉拉认为自己能够完全学习乔西的内心——“没有什么特别的东西是无法延续的”。但克拉拉最终找到了那真正特别的无法延续的东西——“在那些爱她的人的心里面”。然而克拉拉已经对此有意识了,那下一步是不是能够拥有这些东西?

机器人能否替代人类这一事情值得我们深思,文章中描写的机器人比人类更具善良的人性。我们虽坐在“驾驶者”位置上,我们就一定比它们优秀吗?也正是因为我们坐在“驾驶者”位置上,我们也有机会扭转一切。

外研21 李本凡

参加了本次文学伦理学会议后,我了解到了一个对我来说全新的研究领域,也看到了领域内众多大牛是如何开展研究的。

其中王松林教授关于脑文本的解释非常吸引我。脑文本,数据意识等概念向来在科幻领域十分受欢迎,作为半个科幻迷的我对此也不陌生。但我还从来没想过这样的概念在现实生活中已经有了研究基础和基本理论了。然而在我接触过的科幻作品中亦或是我自己的认知中,从未将伦理学与脑文本结合过,不知是科幻作者故意避而不谈还是我所接触面太狭窄。当一个人的意识数据化以后,他/她可以算实现了意识上的永生,但他/她还是不是他/她?还是否算作人类?其意识所产生的想法是人的想法还是计算机的算法结果?社会道德法律对其还是否有约束作用?

而当我们把视角转向文学,作者作品的语言是否能代表其在写作时的思维?文学作品中人物的言行是否能代表作者的道德身份和道德动机?那么这种道德身份和动机又是否会对读者产生同一层面影响?这又是否会影响文学作品的教化功能?王教授的研究超出我现阶段的理解能力学术能力太多,看完王教授的展示后我脑中产生了更多的问题。这就需要后续对相关领域研究的更多了解,学术之路任重而道远。

外研21 黄凯迪

继人类发展进入人工智能时代,严重伦理问题开始浮出水面。今天我们在第十届IAELC研讨会中也深刻探讨了该话题。

Karen L. Thornber教授介绍了人工智能时代中环境问题和性别公正问题。

在环境问题和女性遭遇的背景下,人工智能的发展挑战着人们的信念、生命价值和道德责任。

陈红薇教授谈论了文学伦理学批评的理论创新。在过去17年中,提出了以文明三段论为基础的伦理选择理论、以脑文本为基础的新文本理论、以伦理教诲为核心功能的文学观;构建了具有时代意义和中国特色的文学研究新方法和话语批评体系,重新解释了人类文明的发展,弥补了西方文本理论的缺憾。在自然选择阶段中,人类是文明进化的被动参与者,在伦理选择和科学选择阶段中,人类是文明进程的主动选择者。

就《克拉拉与太阳》该科幻小说,尚必武教授和Paul Patton教授从不同角度表达了自己的担忧:机器能否代替人类?人工智能的保证和威胁。尚教授有较为积极的观点,最终机器人Klara不是作为任何人的替代品而存在,而是作为Klara本身得到了Josie一家的感激。Patton教授从积极和消极方面都进行了简述,但最终持消极观点。在Josie仍在世的情况下,机器人Klara是完美的替代品,以此探讨了模仿(imitation)悖论。

第十届文学伦理学批评国际学术研讨会,从世界背景、文学伦理学批评、科幻小说、认知增强技术等角度讨论了人工智能时代的文学伦理学,使人受益匪浅。

外研21 刘红玲

我国改革开放以来,大量西方的文学批评被介绍引入中国,比如,强调意识形态的政治批评、以社会和历史为出发点的审美批评、在心理学基础上发展起来的精神分析批评、在人类学基础上产生的原型-神话批评、在语言学基础上产生的形式主义批评、在文体学基础上产生的叙事学批评等。这些批评是我国文学研究中经常使用的批评方法,形成我国文学批评的中西融合、多元共存局面,推动着我国文学批评的发展。

我们不否认把西方的文学批评理论和方法介绍进来为我们所用的贡献,也不否认我们在文学批评理论和方法中采用西方的标准(如名词、术语、概念及思想)方便了我们同西方在文学研究中的对话、交流与沟通,但是我们不能不作严肃认真的思考,为什么在文学批评方法及话语权方面缺少我们的参与和原创?为什么在文学批评方法与理论的成果中缺少我们自己的创新和贡献?尤其是在国家强调创新战略的今天,这更是需要我们思考和认真对待的问题。

西方文学批评方法中没有永恒的神,在挽歌已经响起的时候,我们毋需还要去高唱颂歌。我们不必对西方的文学批评过度迷信,也不要在自我探索中缺乏自信。文学批评方法需要“推陈出新、革故鼎新”以满足时代的要求,因此我们应该用创造性思维借鉴和吸收现有的成果,用辩证的观点去分析和总结现有的多种多样的文学批评方法,在前人奠定的学术基础上用科学的态度去发展和创新。正是基于这一学术立场,我们认为文学伦理学批评方法可以看成是文学研究的一种新的尝试。无论是解读经典作品还是评价现在的文学,这种方法也许能为我们带来新的启示和推动。

我们

相约而至

相聚于此

相谈甚欢

共同聆听这场研讨盛会

共同感受这次学术洗礼

共同见证这个光辉时刻

收获颇丰

启迪深刻

意犹未尽

(责编:周云帆姝)