材料圆桌:力致变色材料科普

说到变色也就是颜色,必然与光有关系。我们能看到的光,实际上分为两种:

一种是材料本身不发光,但是可以反射外界的光,自然界中很多生物都采取这种方式,比如说蝴蝶的翅膀,这种材料本身不发光,但是可以通过材料内部的特殊结构,选择性的反射特定颜色的光,这样形成的颜色叫做结构色。

另一种是材料本身可以在外界输入能量的状态下,利用自身特殊的分子结构,使其位于基态的电子能够被激发到能量较高的状态,然后再通过发光弛豫到基态,这个过程释放的能量会以光的形式呈现,从宏观上看就是材料自身发光,比如OLED。

根据颜色形成的原理,我们不难知道如果材料内部结构发生相应的变化,那它所发出的光必然会发生改变。力致变色材料正是利用了这种原理,这种材料在外加的作用力时,因微观上分子堆积方式的改变,导致光学性能的改变。

力致色变:微观与宏观的因果

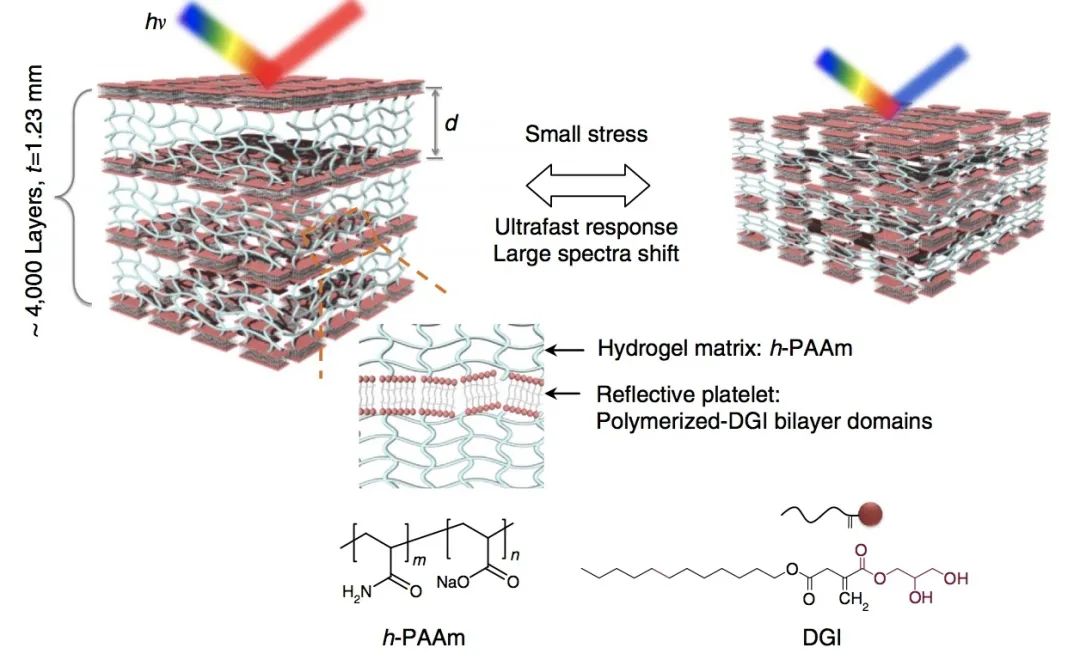

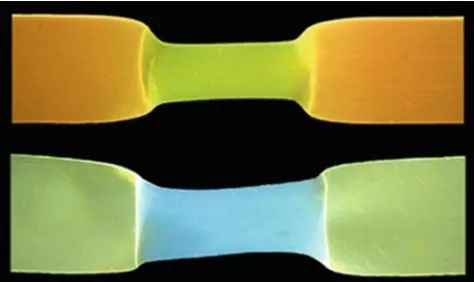

第一类材料通过施加外力,改变其周期性结构,进而影响它所能反射的光,就可以实现在不同外力状态下材料颜色的变化。最经典的例子就是具有周期性结构的光子晶体水凝胶。比如下面的例子,北海道大学的Jianping Gong教授课题组在PAAm水凝胶中插入疏水性的硬的DGI层 (Nat. Commun. 2014, 5, 4659)。施加外力后,DGI层之间的间距改变,材料的颜色也发生了改变。循环施加和释放应变之后,水凝胶的颜色可以在红色和蓝绿色之间转变。

没错,塑料袋就有力致变色的特点。在日常生活中,塑料袋扯长了会变白,它的机制其实很简单,塑料袋其实远不如我们所看见的那样均匀,在塑料袋中有很多细微的裂纹,当有外力施加在上面时,这些裂纹附近应力相较于其他地方较大,有利于裂纹扩展。当裂纹大到一定程度,与光波长相近的时候,可以散射可见光,于是我们看到的塑料袋扯长的部分就会发白。

第二种材料在外力作用下颜色的变化大体可以分为分子组装的改变和分子化学结构的变化。

分子组装的变化。很多共轭的分子在通过组装能够实现分子之间的堆叠来实现颜色的变化,比如说芘在溶剂中以单分子形态存在的时候,实际上是384nm左右有个五重峰,而这五重峰的比例在疏水和亲水的环境中,374nm处和384nm处的比值随之改变。

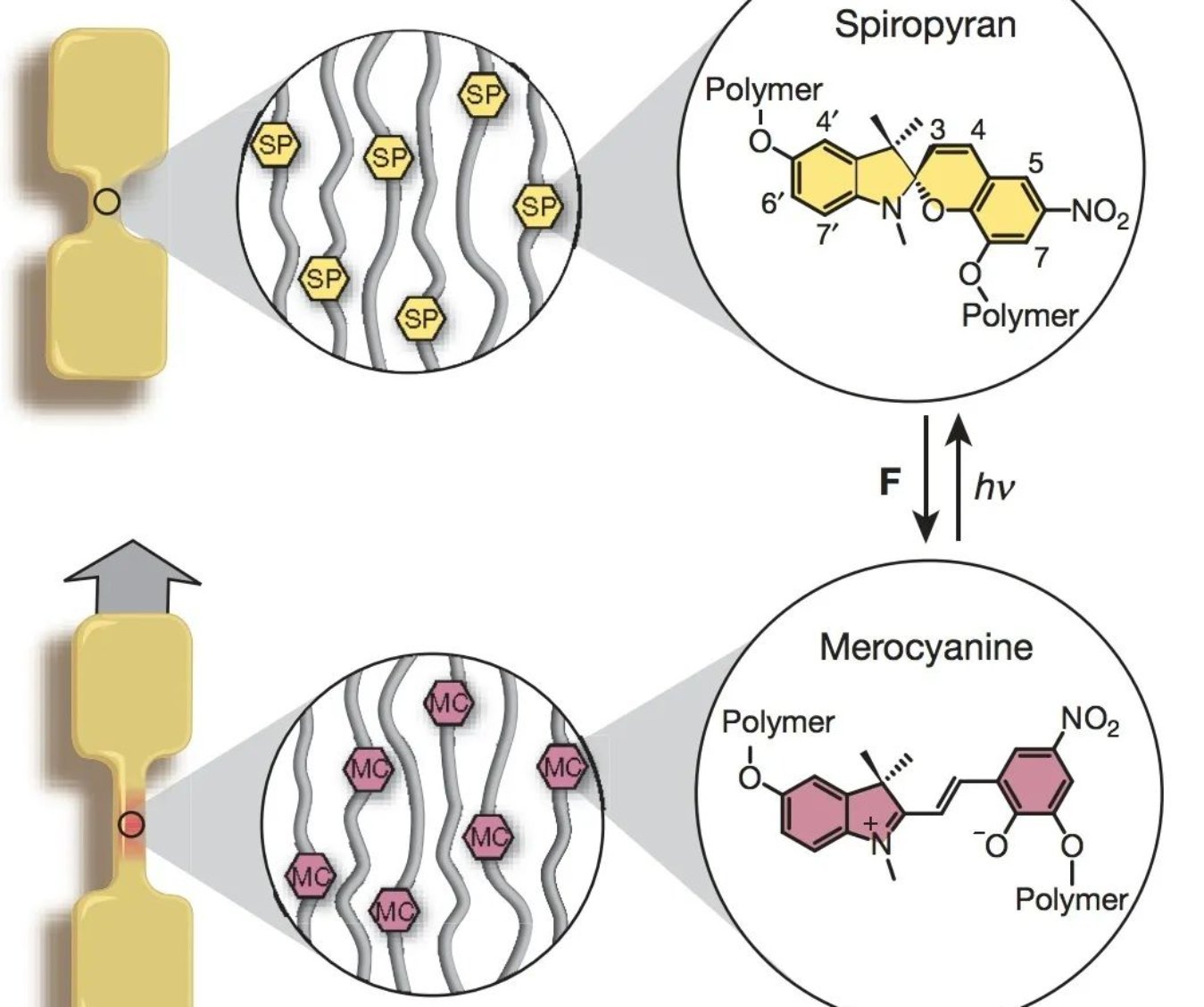

分子化学结构的变化。这一类的代表工作是美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)的Jeffrey Moore教授开发的螺吡喃结构 。这类分子在外力作用下,下图中的碳氧键断裂,分子从twisted structure变成大的共轭结构,从而发生颜色的变化。将这类分子共价连接在高分子链中,施加外力的时候,高分子链可以将外力传递到螺吡喃分子上,使其开环,从而实现颜色变化。

(责编:张玲)