【三学三讲-党员自主学㉓】学习《中国共产党简史》:中国特色社会主义进入新时代(二)

“三学三讲 纵览百年”经管学院学生党支部党史学习活动正在火热进行中!

学院各党支部学生党员会作为领学员基于《中国共产党简史》,讲述党史故事、分享学习感悟,欢迎同学们在留言栏里分享本期学习感悟!

四.全面推进国防和军队现代化建设

领学人:经管企管研党支部 李思祺

【领学内容】

我国从未停止过进行国防和军队建设。2012年11月,党的十八届一中全会决定习近平为中央军事委员会主席。上任伊始,习近平敏锐把握世界新军事革命发展动向,统筹谋划新时代国防和军队现代化建设的一系列重大问题。12月,在会见驻广州部队师以上领导干部时,习近平首次提出“强军梦”。

2012年12月10日,习主席在原广州军区某装步营与官兵共进午餐

实现强军梦,必须明确回答新时代建设一支什么样的强大人民军队,怎样建设强大人民军队。2013年3月,在参加十二届全国人大一次会议解放军代表团全体会议时,习近平明确指出,建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队,是党在新形势下的强军目标。

强国强军,战略先行。根据国家安全和发展战略,适应新的历史时期形势任务要求,党中央、中央军委不断丰富和完善积极防御战略思想内涵,与时俱进,加强军事战略指导。2015年5月,首部专门阐述中国军事战略的白皮书《中国的军事战略》正式发表,集中体现了人民军队军事战略发展和实践的成果。

2014年10月30日至11月2日,新世纪第一次全军政治工作会议在福建省上杭县古田镇召开。习近平在会上发表重要讲话,强调革命的政治工作是革命军队的生命线,明确提出了军队政治工作的时代主题,即紧紧围绕实现中华民族伟大复兴的中国梦,为实现党在新形势下的强军目标提供坚强政治保证。以全军政治工作会议为重要起点,新时代的人民军队经历过思想洗礼,深入贯彻政治建军方略,为军队建设和改革奠定了坚实政治基础。

2014年10月31日,习近平参观古田会议会址

面对长期制约国防和军队建设的体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题,党中央、中央军委把改革作为关键一招。从2015年底开始,领导指挥体制改革率先展开。从2016年底开始,规模结构和力量编成改革压茬推进。至党的十九大前,国防和军队改革取得历史性突破。

新时代国防和军队现代化建设中,党中央、中央军委聚焦备战打仗主责主业,把能打仗、打胜仗这一“强军之要”作为实现党在新时代的强军目标的核心来抓。2016年11月,中央军委印发《加强实战化军事训练暂行规定》,对落实实战化军事训练提出刚性措施、作出硬性规范,促进了部队实战化训练水平提升。

通过确立新时代强军目标、贯彻新时代政治建军方略、深化国防和军队改革、聚焦能打胜仗强化练兵备战,党中央全面推进国防和军队现代化建设,助力实现中华民族伟大复兴的中国梦。

【学习感悟】

当今世界正在经历百年未有之大变局,国际战略格局深刻演变,国际军事竞争日趋激烈,中国正处于由大向强发展的关键阶段。强国必须强军,军强才能国安,军事力量在综合国力竞争中的作用越来越大。70年来国防和军队建设不断适应形势任务变化,为实现中华民族伟大复兴提供了有力支撑。新时代开启新征程,新使命呼唤新作为。我们必须全面贯彻习近平强军思想,贯彻新形势下军事战略方针,努力实现强军目标,支撑强国伟业。必须加快把军事力量搞强,建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队;必须加快把作战指挥搞强,打造坚强高效的战区联合作战指挥机构;必须加快把作战体系搞强,建构中国特色现代化作战体系,担当起党和人民赋予的新时代使命任务,努力在新起点上开创强军兴军新局面。

五.坚持“一国两制”和推进祖国统一

领学人:经管企管研党支部 刘婧

【领学内容】

“一国两制”是中国共产党的伟大创举。进入新时代,党中央研究新形势新情况,妥善应对复杂局面,排除各种干扰,全面准确贯彻“一国两制”方针。2014年9月底,香港一部分人策划已久的非法“占领中环”活动爆发。面对香港复杂严峻甚至一度风高浪急的局势,中央政府全面准确贯彻“一国两制”方针不动摇,坚守原则底线不退让,统筹协调有关各方,全力支持香港特别行政区政府依法平息了持续79天的非法“占领中环”活动以及后来的“旺角暴乱”事件,维护了香港大局稳定。

香港警察处理暴乱

在推进“一国两制”实践中,中央政府高度重视依法治港治澳,依法遏制和打击“港独”势力,坚决维护国家核心利益和香港、澳门特别行政区根本利益。2016年11月,全国人大常委会主动对香港基本法第104条作出解释,明确依法宣誓的含义和要求,维护了基本法的权威和香港法治。在依法治港治澳的同时,党和国家着眼于整体发展战略,从保持香港、澳门长期繁荣稳定的要求出发,积极谋划、全力支持港澳经济社会发展和民生改善,促进港澳与内地优势互补、合作共赢、共同发展。2012年至2016年,香港、澳门经济建设成就显著。这再次证明,“一国两制”不仅是历史遗留的香港、澳门问题的最佳解决方案,也是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。

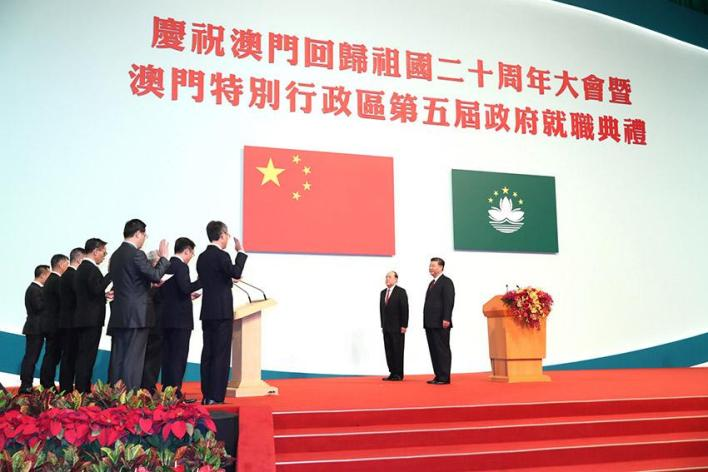

习近平出席庆祝澳门回归祖国20周年大会

推进两岸关系和平发展和祖国统一,是实现中华民族伟大复兴的必然要求。党中央在妥善应对台湾局势变化的同时,继续加强同岛内认同“九二共识”、支持两岸关系和平发展的政党、团体、县市和人士交流互动。2014年2月,国务院台湾事务办公室与台湾方面大陆委员会在坚持“九二共识”共同政治基础上建立起常态化联系沟通机制,为维护两岸关系和平发展和推进两岸各领域合作交流发挥了积极作用。

但现实情况总是复杂的,两岸关系和平发展的最大现实威胁是“台独”势力及其分裂活动。2014年3月,台湾岛内发生“反服贸事件”。2016年5月,民进党当局上台后,拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”。这些行为实质上都是“台独”势力的分裂活动。党中央高度警惕形形色色的“台独”活动,坚决反对“法理台独”分裂行径,坚决遏制“渐进台独”侵蚀和平统一的基础,绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。台湾问题是中国的内政,中国政府坚决反对外部势力打“台湾牌”在台海兴风作浪,与有关国家的涉台消极动向进行坚决斗争,使越来越多的国家和人民理解并支持中国维护国家统一的正义事业。

【学习感悟】

潮平两岸阔,风正一帆悬。站在“两个一百年”的历史交汇点,中国迈进了发展新阶段,局面已然打开,迎来万象更新。“一国”是根,根深才能叶茂;“一国”是本,本固才能枝荣。全面准确贯彻“一国两制”方针,筑牢“一国”底线、发挥“两制”活力,“一国两制”必将行稳致远。“江河汇入大海,是不可抗拒的规律。”民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向。前进的道路不可能一帆风顺,但我们坚信,在习近平总书记关于对台工作的指引下,两岸同胞和衷共济、共同奋斗,就一定能够完成祖国统一大业。“任重而道远者,不择地而息。”中华民族前所未有地接近实现伟大复兴的目标。我们全体中华儿女当同心协力、坚韧不拔,风雨无阻、勇往直前,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而团结奋斗!

六.全面推进中国特色大国外交和推动构建人类命运共同体

领学人:经管企管研党支部 袁翠

【领学内容】

面对世界百年未有之大变局,党中央精心谋划我国外交工作。2014年11月,习近平在中央外事工作会议上明确提出了推进中国特色大国外交的战略思想。党中央全面推进中国特色大国外交,全方位外交布局深入展开:倡导构建人类命运共同体,实施共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,设立丝路基金,举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛等多场多边会议,促进全球治理体系变革。

2014.11外事工作会议

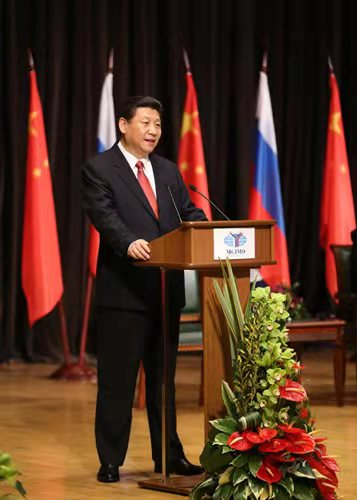

其中,构建人类命运共同体,是面对世界百年未有之大变局,为解决人类面临的各种复杂问题贡献的中国智慧和中国方案。2013年3月,习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲,倡导构建人类命运共同体。之后,在一系列重大国际场合,习近平对构建人类命运共同体理念进行了深入阐发,在国际社会产生广泛影响。2015年9月,习近平出席第七十届联合国大会一般性辩论,进一步丰富发展了人类命运共同体思想。2017年3月,“构建人类命运共同体”被写入联合国安理会第2344号决议。构建人类命运共同体得到国际社会的广泛认同。

2013.3莫斯科国际关系学院演讲

“一带一路”倡议是中国特色大国外交的伟大实践。2013年秋,习近平提出了共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路倡议。截至2017年10月,中国已与“一带一路”沿线国家签署130多个双边和区域运输协定,与相关国家开通了356条国际道路客货运输线路;每周约4200个航班,中国与43个沿线国家实现空中直航;中欧班列开通50多条,累计开行5000多列,从中国驶出的“钢铁驼队”到达欧洲12个国家30多个城市。

中国是当代国际秩序参与者、维护者,也是改革者,努力为全球治理贡献中国智慧和力量,积极参与制定多个新兴领域治理规则,推动改革全球治理体系中不公正不合理的安排,建设性地参与解决国际和地区热点问题,坚持发展中国家定位,努力维护发展中国家地共同利益,发起一系列以发展中国家为主体的国际组织及合作机制,实现了多边机制在发展中国家的网络化全覆盖。

【学习感悟】

人类命运共同体这一命题,是一个具有强大生命力的思想理念,具有重要的指导作用,为人类的和平发展指明了方向,体现着中国的大国风范和中国共产党人的历史远见。构建人类命运共同体这一想法自提出以来,不断发展,获得了世界各国的广泛认同,是实现人类和平发展的美好目标。然而,现实情况总是复杂困难的,还需要中国人民与各国人民一起克服艰难险阻,为推动人类命运共同体建设,共同创造人类美好未来不懈努力。

山川异域,风月同天。携手抗疫是构建人类命运共同体的伟大实践,传递出14亿中国人民同舟共济的家国情怀,凝聚着75亿全球人民同心协力的抗疫精神。让我们心相连、手挽手,同向发力、同频共振,在共建命运共同体的道路上不断谱写新篇章。

责编:朱心韵