致敬百位英雄,献礼百年华诞⑧ | 为国献身的共产党先锋——江竹筠

01

人物简介

江竹筠(1920年—1949年),四川省自贡市大山铺镇江家湾人,中国共产党地下时期重庆地区组织的重要人物,为中国共产党追认的女烈士。人们习惯称她“江姐”,以表敬爱之情。

1939年加入中国共产党。1940年任重庆新市区区委委员。1945年与彭咏梧结婚,婚后负责中共重庆市委地下刊物《挺进报》的组织发行工作。1948年,彭咏梧在中共川东临时委员会委员兼下川东地委副书记任上战死,江竹筠接任其工作。

1948年6月14日,江竹筠在万县被捕,被关押于位于重庆的国民政府军统渣滓洞集中营,遭酷刑仍拒屈、拒不交出军统所要的中共地下党情报;1949年11月14日,江竹筠壮烈牺牲于歌乐山电台岚垭刑场,牺牲时年仅29岁。

2009年9月,江竹筠入选100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物名单。

02

人生轨迹

1920年8月20日生于四川省自贡市大山铺江家湾的一个农民家庭。

1939年考入重庆的中国公学,秘密加入了共产党,听从组织安排,在重庆作通讯联络工作。

1941年任中央重庆新市区区委委员,负责学运工作。

1944年夏,江竹筠经组织安排入四川大学学习。同年,按党组织的要求,江竹筠与共产党员彭咏梧(中共重庆市委委员)扮作夫妻,负责处理党内事务和内外联络工作。从那时起,同志们都亲切地称她“江姐”。

1947年春,中共重庆市委创办《挺进报》,江竹筠具体负责校对、整理、传送电讯稿和发行工作。

1947年11月,随丈夫彭咏梧到下川东地区组织武装起义,负责交通联络。

1948年1月,彭咏梧在组织起义时不幸牺牲,江竹筠谢绝党组织的照顾,坚持到“老彭倒下的地方去继续战斗”。

1948年6月,由于叛徒出卖,江竹筠不幸被捕,被关押在重庆渣滓洞监狱。

1949年11月14日,江竹筠壮烈牺牲于歌乐山电台岚垭刑场,牺牲时年仅29岁。

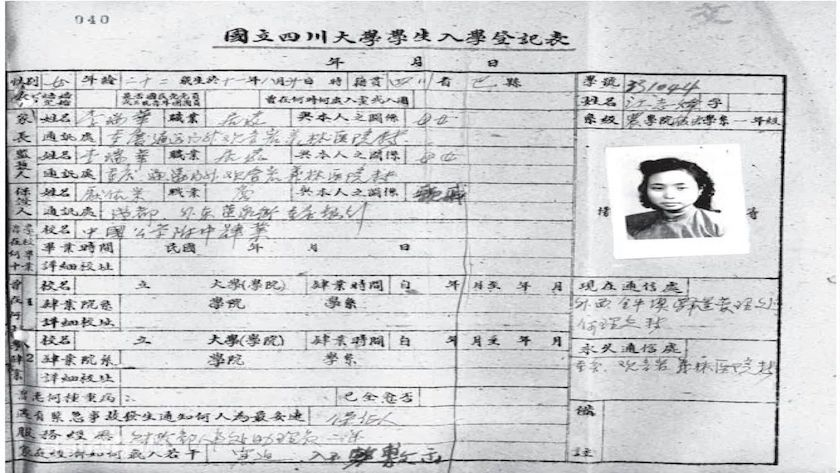

江竹筠入读国立四川大学入学登记表

03

历史贡献

引领同学 组织学生运动

1944年,江竹筠进入四川大学时,革命形势发生了变化。揭露国民党反动派制造的越来越多的反共摩擦以及抗战胜利后发动的内战阴谋成为南方局的重要任务。江竹筠及时调整了策略,在1944年10月,参加了民主青年协会、文学笔会、妇女之声读书会等进步团体,培养学生骨干,动员学生进行“声援昆明‘一二·一’惨案反对内战大会”等活动,积极组织爱国学生揭露国民党反动派制造的反共摩擦、不抵抗政策和内战阴谋。

《新华日报》刊发的成都学生声援昆明一二一运动的报道

宣传思想 发行机关报

由于新华日报社被迫撤走,1947年7月,中共重庆市委决定创办机关报——《挺进报》,来传递党中央的声音。1947年秋,市委指派江竹筠来加强《挺进报》的领导工作。作为市委机关报,《挺进报》的安全保密是江竹筠着重考虑的问题,她把报纸的供稿、出版、发行分离开来,避免相互间的横向联系,并把最危险的取送稿件和发行工作承担起来。为了躲避国民党严格的邮检,她弄来一些印有国民党财政局和时事新报社两个单位名称的信封,专门用来邮寄《挺进报》。

在她的努力下,这份地下报纸突破各种关卡,安全及时发送到全市进步群众手中去,《挺进报》在几个月的时间,就进行到1600多份,引起了敌人的极大恐慌。

宁死不屈 严守党的秘密

1948年,《挺进报》被敌方特务侦破。江竹筠在紧急布置战友转移的途中遭遇叛徒,不幸被捕,被关押在渣滓洞监狱。

国民党特务妄图从江竹筠口中获得暴动地区党组织情报。在连续三次劝降没有结果的情况下开始对她用刑:老虎凳、辣椒水、吊索、带刺的钢鞭、撬杠、电刑 ,甚至残酷地将竹签钉进她的十指。尽管疼痛难忍,数次昏迷过去,但江竹筠始终坚定地表示:"你们可以整断我的手,杀我的头,要组织是没有的。"

重庆渣滓洞监狱及刑具图

04

相关作品

遗书

江竹筠在临刑之前写下了一封托孤遗书,是写给安弟(江姐的表弟谭竹安)的。当时江竹筠是用筷子磨成竹签做笔,用棉花灰制成墨水,写下这封遗书,信里满载着她作为一名母亲,对儿子(云儿)浓浓的思念之情。

遗书内容

竹安弟∶

友人告知我你的近况,我感到非常难受。幺姐及两个孩子给你的负担的确是太重了,尤其是在现在的物价的情况下,以你仅有的收入,不知把你拖成甚么个样子。除了伤心而外,就只有恨了……我想你决不会抱怨孩子的爸爸和我吧?苦难的日子快完了。除了希望这日子快点到来而外,我什么都不能兑现。安弟!的确太辛苦你了。

我有必胜和必活的信心。自入狱日起(去年6月被捕),我就下了两年坐牢的决心。现在时局变化的情况,年底有出狱的可能。蒋王八的来渝固然不是一件好事,但是不管他如何顽固,现在战事已近川边,这是事实。重庆在(再)强也不可能和平、京、穗相比,因此,大方的给它三、四月的命运就会完蛋的。我们在牢里也不白坐,我们一直是不断的在学习。希望我俩见面时,你更有惊人的进步。这点我们当然及不上外面的朋友。话又说回来,我们到底还是虎口里的人,生死未定,万一他作破坏到底的孤注一掷,一个炸弹两三百人的看守所就完了。这可能我们估计的确很少,但是并不等于没有。假若不幸的话,云儿就送给你了,盼教以踏着父母之足迹,以建设新中国为志,为共产主义革命事业奋斗到底。

孩子们决不要骄(娇)养,粗茶淡及足矣。幺姐是否仍在重庆?若在,云儿可以不必送托儿所,可节省一笔资用。你以为如何?就这样吧。愿我们早日见面。握别。愿你们部健康。

来友是我很好的朋友,不用怕,盼能坦白相谈。

竹姐

8月26日

1949年江竹筠烈士留下的遗书

《红岩》

聚焦于江竹筠同志,现代作家罗广斌、杨益言于新中国成立后,写下了《江姐》等报告文学与革命回忆录《在烈火中永生》。接着,又在叙写真人真事作品的基础上,以江竹筠为原型,进行加工、提炼和艺术概括,创作了长篇小说《红岩》。

《红岩》集中描写了“重庆中美合作所集中营”(即渣滓洞监狱)的敌我斗争,生动地表现了革命者为迎接全国的解放,彻底挫败敌人的垂死挣扎而进行的殊死斗争,真实再现了全国解放前夕光明与黑暗进行最后决战的艰巨性,揭露了敌人垂死挣扎的极端凶残和色厉内荏的本质,歌颂了革命志士为真理而斗争的坚强意志和大无畏精神。2019年,《红岩》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

江姐"绣红旗"片段正是其中的经典情节。

绣红旗选段

这时,孙明霞一把抓住江姐的手,急切地用耳语般的声音念道:“一九四九年十月一日,毛泽东主席在北京向全世界宣布,中华人民共和国成立了。”

“呀!同志们,我们的国家成立了!”

激喜的人们,低声欢呼着:“中国人民站起来了!”

“静一静,听我再念。”孙明霞声音更低,人们都屏住呼吸。“全世界劳动人民欢欣鼓舞,新中国屹立在世界的东方。”“万岁,万万岁!”

一片欢乐的低呼,打断了孙明霞的朗读。战友们不断轻声喊着“毛主席万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中国共产党万岁!”的声音,像股热流,汹涌澎湃,激荡着牢房,黑暗中,闪烁着一片晶亮的眼光。

“……中华人民共和国国旗,”孙明霞的声音,像使人共鸣的琴弦。“五星红旗,飘扬在天安门。”

“啊,五星红旗!”

“江姐!我们也有一面红旗呀!”

“把红旗拿出来,马上做成五星红旗。”

火热的目光,都转向江姐。等待着她的意见。

“江姐!”孙明霞急切地恳求着:“我把那面珍藏的红旗拿出来。”

……当红旗在大家眼前出现时,几只拿着针线的手,团团围了上来。

“五星红旗!五颗星绣在哪里?”

“一颗红星绣在中央,光芒四射,象征着党。四颗小星摆在四方,祖国大地,一片光明,一齐解放!”

“对,就这么绣。”

尽管她们并不知道五星红旗的图案,但她们却通过炽热的心,把自己无穷的向往付与祖国。不知是谁抢先绣上了第一针,接着,许多灵巧的手,飞快地刺绣起来。热血沸腾着,把坚贞的爱,把欢乐的激情,全寄托在针线上,你一针,我一线,一针一线织绣出闪亮的金星。

红旗正中,闪现了一颗星,接着,又出现了四颗。

……江姐双手接过红旗,迎风一抖,五颗晶亮的金星,立刻随着红旗飞舞。江姐高高地亮开红旗,无畏的声音里充满着幸福的感情:“让五星红旗插遍祖国每一寸土地,也插进我们这座牢房。”

随着江姐低呼的声浪,人们严肃地站了起来,凝望着闪光的旗帜。黎明在眼前招手,人们的心正随着红旗飘扬到远方,仿佛,漫漫长夜成了过去,人们粉碎了枷锁,自由地崛立在祖国的土地上。

革命者凭想象制作的五星红旗

(责编:王雪晴)